みなさん、こんにちは!TANSu編集長の三宅です。

2024年9月27日(金)

まだまだ残暑が残る9月の終わり、今回はみやこ町のグランドデザインに関わっているホーホゥメンバーを追ってみやこ町にやってきました。

「みやこ町まちづくりグランドデザイン」とは

みやこ町ではより暮らしやすいまちを目指し、グランドデザインによる新たなまちづくりの取組みを進めています。

消防署跡地を活用するイベント|TEENS PROJECT「タマリバ」

豊津消防署跡地

みやこ町まちづくりグランドデザインの一環として始動したこのイベントは、使われなくなっていた豊津消防署跡地を再利用して行われています。

この日行われたTEENS PROJECT「タマリバ」は、この場所が学校帰りの学生たちのタマリバ(憩いの場)となったり、町の人たちとの交流の場として活用されることを願ってスタートしたそうです。

現地で木藤さん、ガキちゃん、ほのちゃんのみやこ町チームと合流し、みやこ町役場で副町長にご挨拶させていただきました。

みやこ町役場でメンバーと合流

みやこ町はどことなく宮崎県のような雰囲気がするのは気のせいでしょうか?

この日の天気や大きなヤシの木、建物の雰囲気から南国っぽい空気がしました。

副町長さんが非常にやさしい雰囲気だったことや、木藤さんが半袖短パンだったことも関係しているかもしれません。

町全体がおおらかな印象でゆっくりとした時間が流れているような気がしました。

展示する本を借りに町へ

今回のイベントでは協力してくださる町の人から本を貸してもらい、当日展示して学生たちに読んでもらおうという趣旨でした。

副町長へのご挨拶を済ませ、さっそく本を貸してもらうためみやこ町を移動します。

車で「勝山町」「犀川町」「豊津町」を移動しながら本を借りていきました。

ガキちゃんとほのちゃんは勝手知ったる庭のようでスタスタと歩いていきます。

私と森重さんは目に映るもの全てが新鮮で、いちいち足を止めて写真を撮ったり建物について「ほぅ…」と感心したりしていました。

今回の企画とは関係ありませんが、なんて美しい町なんでしょうか。

建築について詳しくないので難しいことは分からないのですが、60’s~70’sくらいの建物のクラシカルな雰囲気が多く残っているんです。

(写真左の蕎麦屋さんの柱のタイルの雰囲気など伝わるでしょうか?)

町のあちこちに残るこのような建物がとてもかわいらしくて、かなり好みでした。

「好きなタイプの町がある」という新しい発見をした気がしました。

いよいよ会場へ

会場の準備をして座っていると、学校帰りの学生たちがちらほらと立ち寄ってくれはじめました。

正直に言うと(学生たちとどんな風に接したらいいんだろう…)と思ってたんです。

きっと自分のようなおじさんは煙たがられたり、カメラ向けたらよそよそしい態度を取られるだろうけど頑張って話しかけてみよう!

そんな風に思っていました。

だけどその場に居合わせたことで気付いたのは学生たちの「他者と接する距離感がとても近い」ということでした。

これは好奇心が大人よりも強いからかもしれません。

その対象はヒトやモノ、コトといったあらゆるものが対象で、何かと対峙するときの基本姿勢が明らかに大人と違う気がしました。

ある意味で自分は最初から彼らに受け入れられていて、同じ時間を楽しく過ごさせてもらいました。

それぞれの時間、それぞれの過ごし方

私にはもうひとつ気になっていたことがあって、それは「学生たちが一体何に興味を示すんだろう?」ということでした。

会場にはこの日、町の人から貸してもらった本やスタッフの持ち寄った本、ボードゲーム、フリードリンク、そして大人たち。が等間隔に配備されています。

学生たちがこの場所に訪れて何に興味を示すのか?とても気になり、観察していました。

まず最初にフリードリンクです。

9月下旬のこの日はまだまだ残暑厳しく、砂漠で水を求める民のような学生たちは全員が一旦給水所でフリードリンクを受け取っていました。

フリードリンクだけを飲んで「じゃあ!」と足早に帰る子もいて、この辺りも実に子供らしい一面でした。

そうして入口付近に設置された本を眺めたり手に取ったりしながら屋内手前で溜まる子たちが多かった気がします。

これは「興味津々だけど奥まで行くのはちょっと怖い…」という心理が影響しているのかもしれません。

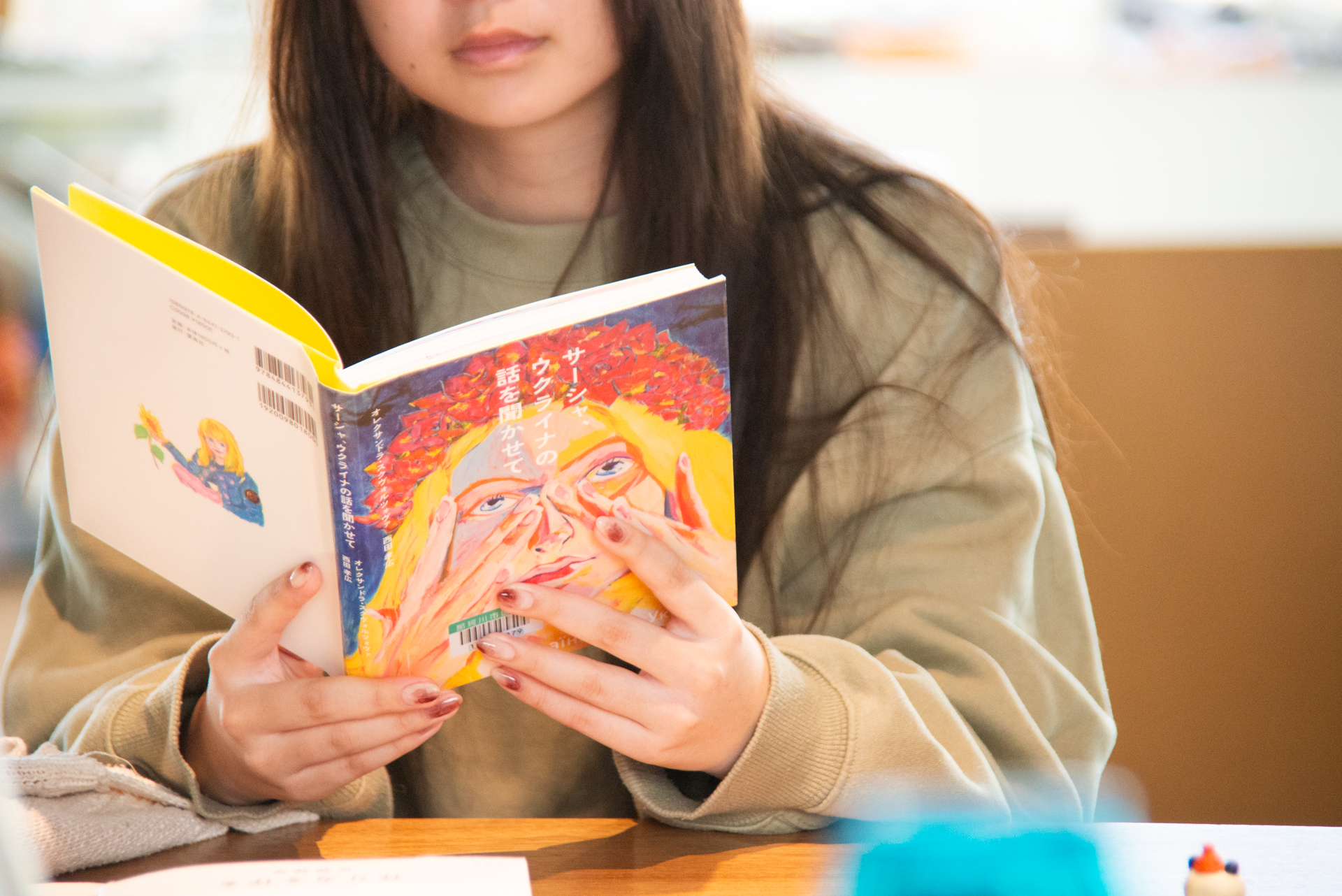

本に関してはどちらかというと関係者など大人たちが興味深そうに手に取り、ページを捲っていたのが印象的でした。

ボードゲームの可能性

中々奥に入ってこない学生たちでしたが、あるものがきっかけで奥まで入ってくるようになりました。

それがボードゲームです。

ボドゲの引力は凄まじいものがありました。

遠慮がちに手前にいた学生たちに

「ボドゲあるよ?」

と声を掛けると

「え、マジなん?」

と続々と中に入ってきてくれました。

ホーホゥではウィークデー・シャッホゥなどボドゲに関するイベントが多く、事務所にボドゲが大量にあります。

少し固い解釈かもしれませんが、ボドゲはただのゲームではなくチームビルディングやオリエンテーションで人と関係性を築くための非常に優秀なツールです。

ボドゲを好きな方ならまだ仲良くなれてない新入社員が先輩や同僚とボドゲをすることによって一気に距離が縮まったということは想像に容易いでしょう。

また、学生たちがタマリバで興じる遊びとしても適切なアイテムな気がしました。

自分も学生の頃、学校や友達の家でゲームをしてよく遊んでいました。

あの頃の原風景のような体験は何か強烈な色彩によって深く記憶に残っています。

「場所」があることで人が集まり、対話から体験が生まれる

一日を通してみんなと一緒に過ごし、取材をしてきましたが「豊津消防署跡地」という場所を再活用したことで世代や立場を超えた人が集まり、そこでコミュニケーションをすることで体験が生まれるんじゃないかと感じました。

学校で先生たちが案内してくれてたのかもしれないし、ご家族が「こんなことやるらしいよ」と話してくれたりしたのもあると思います。

そうしたことを含めて「場所がある」ということがいかに重要かを垣間見た気がしました。

私はこの日初めてみやこ町に訪れたのですが、町も人もとても魅力的でした。

ない物や失われていくものもあるかもしれません。

だけどみやこ町では問題点に対して悲観的なだけではなく「あんなこといいな」「できたらいいな」と歌うような言葉となり、未来へ繋がる希望として静かに輝いているように見えました。

「近所の人」の関係性を目指して

2006年に3地区が合併して誕生したみやこ町では、少子高齢化や人口減少などの課題に対応するため、100年先を見据えたまちづくり計画を進めているそうです。

自分はその全貌を把握しているわけではないので主観になりますが、きっとそれは派手に盛り上げる盛り上げ隊長とかじゃなくて町を主体とした「近所の人」の関係性を作ることが土台にある気がしました。

動画の中ではそれを「静謐さ」と表現したのですが、結果が求められる現代で目に見える成果や成長にこだわる人が多すぎる気もします。

YouTubeでさなぎが蝶になるまでの変化を見たことがあります。

蝶になる前のさなぎはじっと姿を変えずとどまっていますが、その内部では大きく姿を変えるために必要な奥深いプロセスが行われています。

他の人が気付くかどうかはわかりませんが、これと同じようなことがみやこ町で静かに巻き起こっているのを見た気がしました。

編集長のひとりごと

森重さんと一緒にみやこ町の「勝山町」「犀川町」「豊津町」を歩いたのですが、川沿いや田畑の風景が非常に美しく、クラシカルな建築物が多く残っていてとても素敵でした(個人的に70年代前後の建築が大好きです!レンガやタイルが使われていてとてもかっこいい!)

「古いものを取り壊して新しいものを作る」

それが時代の流れであり、新陳代謝なんだと思います。

だけど消防署跡地という眠っていた場所を綺麗にしてまた皆で使おう!という企画・考え方にこの町の歴史も日常も大切にしようとするみやこ町「らしさ」を感じたような気がしました🙂

リノベーションや内装に手が入っていない建物内で消防署として流れた年月と、新たに生まれ変わろうとする空気を感じていると1台の消防車が颯爽と走り去っていきました。

9月終わりの金曜日。

快く取材に応じてくださった皆さんや学生たちとの会話の余韻を感じながら帰路につきました😊